スマートフォンがあれば、山でも安心!

そう思っていませんか?

地図、ライト、天気、通報…登山中に欠かせない機能をひとつに詰め込んだスマホは、まさに「現代の命綱」。しかしその命綱も、電池が切れた瞬間にただの重りに変わります。

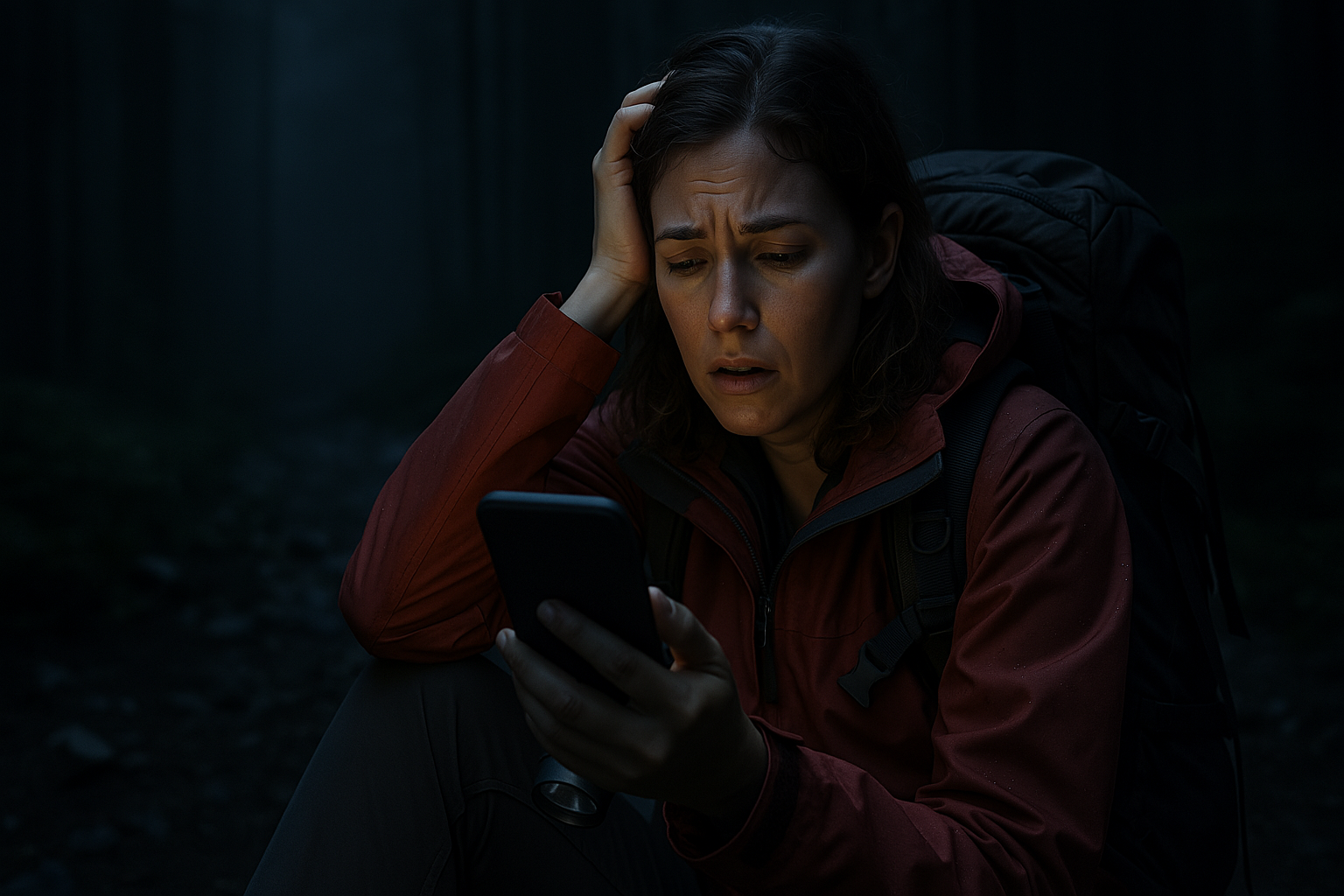

今回は、30歳台の女性が実際に体験した「スマホの電源が尽きた遭難」の実例をもとに、山での電源管理がいかに命に直結するかを掘り下げていきます。

あなたのスマホ、山の中で最後まで“生き残れる”準備はできていますか?

通信手段を失うということ

30歳台の女性単独登山。

道が分からず、

地図アプリを頼りに登り続け、

日没後はスマホのライトで

足元を照らしながらの下山。

しかし、

登山口までもう少しというところで、

バッテリー残量が3%を切り、

救助要請をかけるも…

通報の途中で電源が落ち、

彼女との通信は途絶えた。

SNS投稿写真の位置情報、

GPSログ、

最終通報地点の電波情報(誤差100m)

をもとに捜索が始まったが、

本人が暗闇の中をさらに移動していたため、

特定には時間を要した。

発見時、

彼女は

「足首の骨折と左肘の開放骨折」

により動けず、寒さと孤独に耐えていた。

スマホ依存の落とし穴と、バッテリー管理の盲点

スマートフォンは

登山において「万能ツール」

に思われがちだが、

その機能は全て「電源ありき」。

山でスマホを使いすぎることにより以下のような盲点がある。

1. 電池切れによる「孤立」

• 地図、ライト、通報、位置情報すべてがスマホ頼みだと、バッテリー切れ=機能喪失

• スマホのライトで下山→大きな電力消費

• バッテリー残量が少ないと救助要請すらできないことも

2. 電波を探す動作で急速な電力消費

• 山中では電波が不安定な場所が多く、スマホが「常に電波を探している」状態に

• 特に圏外と圏内を行き来するような場所では、バッテリーの減りが極端に早くなる

3. 通信アプリやSNSのバックグラウンド動作

• Instagram、LINE、位置情報アプリなどが裏で動いていても気づかず、電力を消費

• BluetoothやWi-Fiを切っていないままだと無駄な電力ロスに

4. 地図アプリへの過信

• オフライン地図を準備していないと圏外で使えなくなる

• 画面を常時点灯しながら歩くとバッテリー消費が加速

• 登山道が非表示・ズレている地図もあり、道迷いの原因に

5. 冷えによるバッテリー性能低下

• 気温が低いとリチウムイオン電池の性能が著しく低下

• 残量があっても突然シャットダウンすることがある(特に雪山・秋の稜線)

6. 操作に気を取られ危険に気づかない

• 歩きながら地図やSNSを見て滑落・転倒する例も

• スマホを見ながらだと、周囲の音や地形の変化に気づきにくい

7. 「スマホがあるから大丈夫」という慢心

• 登山届を出さない、紙地図やコンパスを持たないなど、準備がスマホ頼みになる

• スマホが壊れた・落とした・圏外だったとき、すぐに行動不能に

モバイルバッテリー選びの注意点

- 容量不足:軽量モデル(5,000mAh)ではすぐ切れる

- 寒冷地での性能低下:気温が下がると消耗が早まる

- 電波の弱い場所:電波を探すためにバッテリーが激しく消耗

- ケーブル忘れ:端子不一致や未持参で使えないことも

信頼できる装備の条件

- 最低10,000mAh以上のモバイルバッテリー

- 防水・耐衝撃性のあるモデル

- ケーブルとセットでジップ袋に収納

- 寒い時期は内ポケットで保温

筆者のバッテリー、Anker Power Bank 10000(上)とAnker PowerCore Essential 20000(下)

日帰りでも余裕持って10,000mAh、

テント泊なら20,000mAh、

縦走なら2つ持って行きます。

コード付きなので

タイプCに揃えればコード忘れもなし、

3年ほど使っていますがトラブルなし、

2つ合わせても10,000円で購入可能。

山だけでなく日々の生活にも使えます。

節電も“命を守るスキル”

さらに電源を無駄遣いしない工夫も必要、

時にポケットの中で勝手にライト起動、

画面タッチセンサーの強弱で

雨が降ると通電して誤操作

などあるので

設定でオート機能は切っておきましょう。

- 機内モードの活用:通信を切ることで待機電力を削減

- 写真・動画撮影の制限:記録よりも命を優先

- アプリ通知の制限:バックグラウンド通信を防止

- 画面の明るさを最小に:細かい設定で消耗を減らす

まとめ:電源は“命綱”

スマホはアプリがあれば道をを示し、

電源があれば(非常用の)光を灯し、

助けを呼ぶ――

そのすべてが、「電源がある」前提です!

山で「使えないスマホ」は、

ただのオモリ、持っていないのと同じです。

スマホが、

最後まで“生きて”いるために、

バッテリーの備えを忘れないことが大事です!

カテゴリーから探す